Théorie des Cordes

Membres du groupe

Membres permanents

Guillaume Bossard

Emilian Dudas

Blaise Goutéraux

Hervé Partouche

Marios Petropoulos (Coordinateur)

Andrea Puhm (en détachement à l'Université d'Amsterdam)

Doctorants

Mathieu Beauvillain

Victor Chabirand

Angshuman Choudhury

Clément Supiot

Antony Wendels

Post-Docs

Adrien Fiorucci

Romain Ruzziconi

Activités de recherche

Le groupe de théorie des cordes a été créé à la fin des années quatre-vingts par quelques membres issus des groupes de physique des particules (I. Antoniadis) et de physique mathématique (C. Bachas) sous la direction bienveillante de J. Lascoux, R. Sénéor et G. Laval. A l'instar de nombreuses institutions à travers le monde, on anticipait l'évolution autonome d'un sujet en prise avec un formalisme mathématique sophistiqué et cependant ancré dans des questionnements physiques concrets. Ceux-ci étaient alimentés par l'avènement spectaculaire du modèle standard, qui laissait toutefois un parfum d'inachevé, et par un rêve d'unification ultime, mêlant théories de jauge et supersymétrie, et incluant la gravitation dans un régime potentiellement quantique. Il était raisonnable de développer au sein du CPHT une équipe d'experts car il ne suffisait plus d'être physicien des particules ou de maîtriser la théorie quantique des champs pour faire partie d'une nouvelle communauté internationale, bien identifiée et en plein essor. Des compétences spécifiques étaient exigées de même qu'un réseau adapté de collaborations.

Pendant les décennies qui ont suivi, à la fois pour des raisons scientifiques comme l'absence de faits expérimentaux de rupture, par simple lassitude ou par goût de l'exploration abstraite, les orientations de la théorie des cordes se sont multipliées et sensiblement éloignées des motivations et des techniques historiques. Le groupe du CPHT n'est pas en reste dans cette mutation et se trouve toujours épinglé sans équivoque et très haut sur la carte internationale des instituts courtisés par les jeunes pour y être formés, ou par les moins jeunes pour y trouver un point de chute temporaire voire permanent.

Cette diversification se reflète admirablement dans les thématiques du groupe. Chaque membre constitue pour ainsi dire une équipe à lui seul, participant à la synergie et contribuant avec ses étudiants et ses post-doctorants à la dynamique collective. Le séminaire, la participation aux réseaux nationaux ou internationaux, l'organisation d'activités communes sont les éléments liants de cette variété d'intérêts.

Les grands thèmes abordés au cours des six dernières années sont les suivants.

Le programme du "swampland" (E. Dudas) est sans nul doute l'émanation la plus directe de la théorie des cordes à la fois par son essence conjecturale et par sa proximité à la gravitation.

L'objectif dudit programme est de fournir un cadre cohérent pour la description des interactions fondamentales sur base des contraintes imposées par ce que pourrait être la gravité quantique. Des applications cosmologiques dans ce cadre général ou dans un sillon attenant à la théorie traditionnelle des cordes (H. Partouche) ont aussi fait partie de l'agenda du groupe.

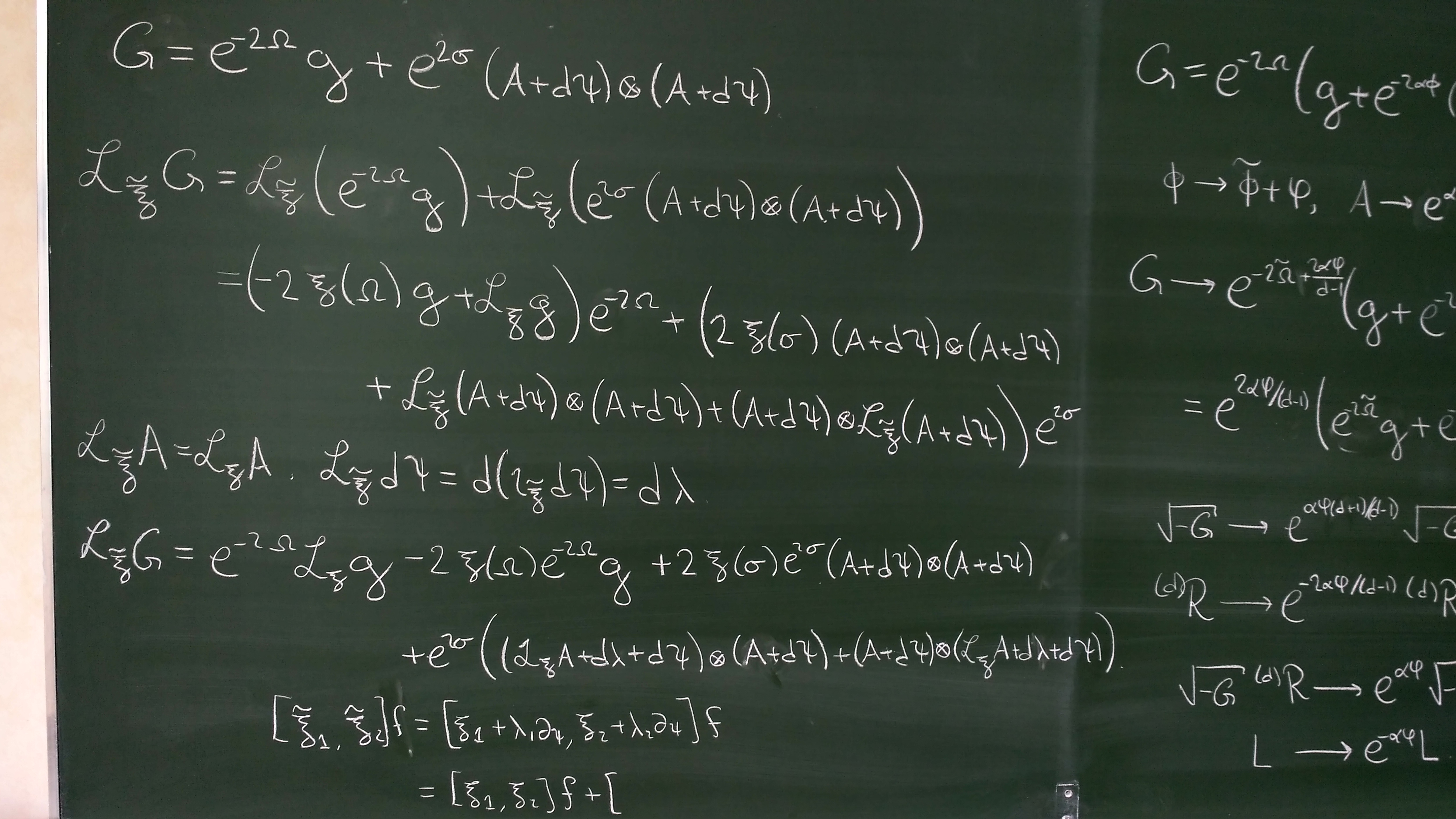

Les méthodes de compactification, développées au départ pour répondre aux besoins des théories des cordes ou de supergravité définies à 10 ou 11 dimensions, ont acquis au fil du temps un intérêt propre, à la fois mathématique et physique. Théories exceptionnelles, compactifications avec flux, géométries généralisées, comptage de degrés de liberté fondamentaux des trous noirs reproduisant leur entropie, sont autant de thèmes abondamment étudiés (G. Bossard).

La correspondance holographique est un sujet récurent qui a beaucoup évolué depuis sa genèse à la fin des années quatre-vingt-dix. Elle finit par s'affranchir de la théorie qui la fit naître (théorie des cordes de type II compactifiée sur une sphère et un espace anti de Sitter, tous deux à 5 dimensions) pour engendrer de nombreuses extensions. La plus inattendue est une version phénoménologique appliquée à la matière condensée et aux fluides (B. Goutéraux). Une autre, convoitée depuis longtemps déjà mais en pleine révolution depuis quelques années seulement, est celle de l'holographie plate où l'espace plat se substitue à l'anti de Sitter (M. Petropoulos et A. Puhm). On peut dire sans détour que ce domaine a en grande partie vu le jour au CPHT.

Les critères de succès d'une activité sont certainement les publications, les citations, les invitations dans les conférences, la participation à l'organisation d'évènements internationaux, l'attractivité pour les futurs doctorants ou postdoctorants et nous n'avons pas à rougir de notre performance dans tous ces éléments. On notera aussi un autre fait significatif, qui est le succès de nos jeunes sur le marché de l'emploi, en particulier dans le milieu académique Français (Q. Bonnefoy, S. Lüst, B. Oblak, E. Trevisani pour la période concernée par cette évaluation).